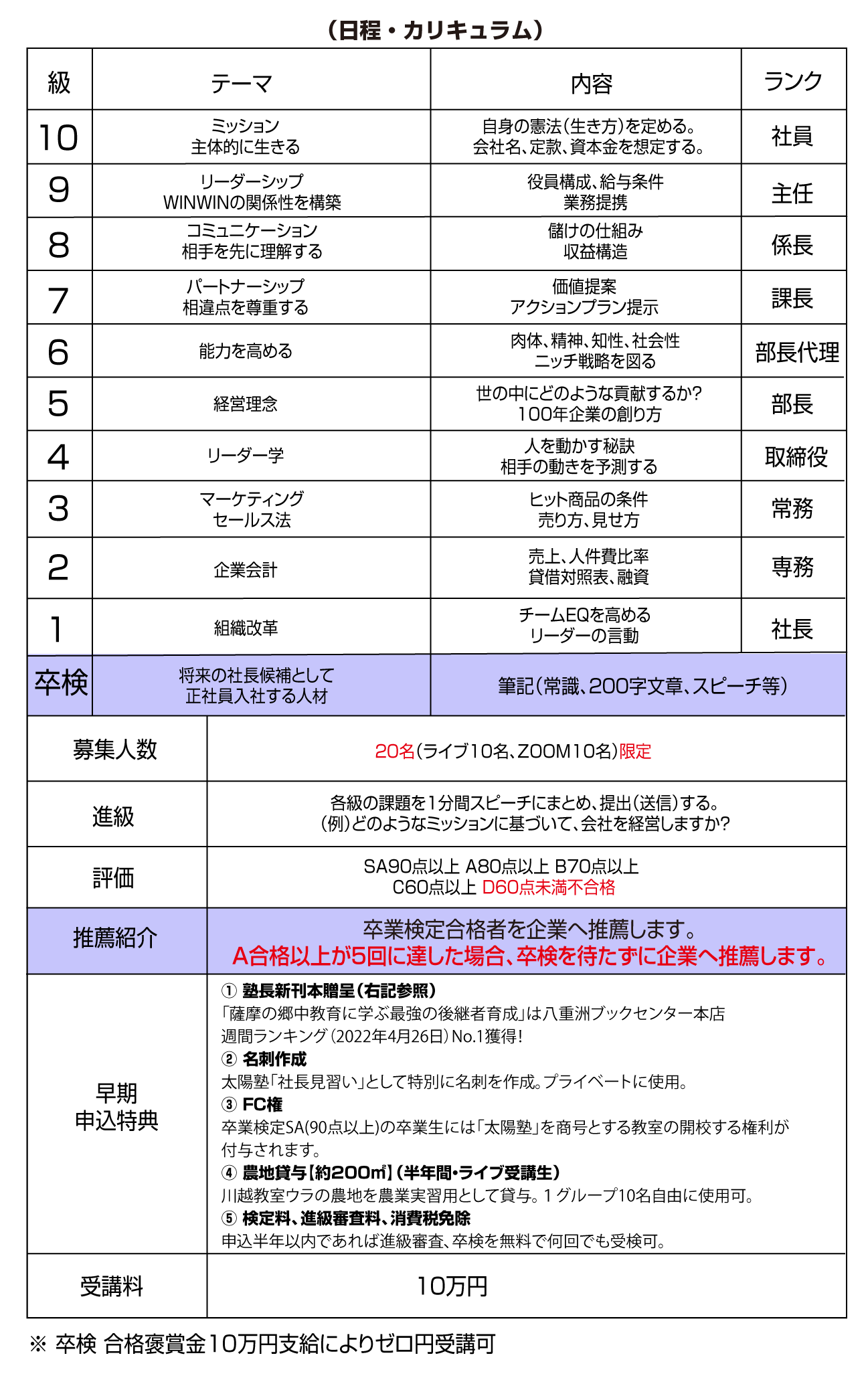

社長力検定(塾長採用)

- 1.共感力の向上: 他者の立場や感情を理解する能力を養い、豊かな人間関係を築く土台となる。

- 2.コミュニケーション力の強化: 話し方や聞き方、非言語的な表現を学び、意思疎通のスキルを磨く。

- 3.創造性の育成: 新しいアイデアを生み出し、物事を多角的に考える力を伸ばす。

- 4.自己表現の強化: 自信を持って自分を表現できる力を育む。

- 5.チームワークの向上: 協力して演じる中で、他者との連携の重要性を理解し実践する。

- 6.感受性を育てる: 芸術的な感覚を育て、物事に対する深い洞察力を養う

演劇教育の目的

他者の心情を察することにより、コミュニケーション能力を磨き、人間関係能力を高めることを目的に「演劇」を学びます。例えば、「走れメロス」の王様を演じることで、当該人物に成りきります。どのような心理状態なのかを「体験」し、感受性を育てていくのです。20歳を過ぎたら「感性」を磨いても無駄では・・・と思われがちですが、 「脳力」は棺桶に入るまで伸びるので、安心してください。常識を取り払ってしまえば、良いのです。「相手の気持ちになる」ことは、個人間だけではなく、チームワーク強化において非常に重要な要素と言えます。具体的な目的は、次のようになります。

これらの目的は、多くの職場や社会的な場面で役立つスキルや心構えを身につける助けとなります。演劇教育を導入することで、塾生が人間としての幅を広げ、より豊かな人生を過ごすことを目指します。

<演劇手法>

1. 即興劇(インプロヴィゼーション)

特定の台本を使わず、与えられた状況やテーマに基づいて即興的に演じます。

目的: 創造力の向上、柔軟な思考、即時対応力を養う。

例: 「買い物中の親子」というテーマで参加者が対話を展開する。

2. 役割劇(ロールプレイ)

他人の視点に立つために特定の役を演じる。

目的: 共感力や問題解決能力を育てる。

例: 職場のミーティングでの上司役と部下役を演じ、意見の伝え方を練習する。

3. 声のワークショップ

発声練習や言葉の表現力を高めるための活動。

目的: 自己表現力の向上、話す力の強化。

例: 詩や物語の朗読を通じて、声のトーンや抑揚を学ぶ。

4. 身体表現ワークショップ

言葉ではなく身体の動きやジェスチャーを用いて感情やストーリーを表現します。

目的: 非言語的コミュニケーション能力の向上。

例: 音楽に合わせて感情を動きで表現するエクササイズ。

5. 台本付き演劇

完成された台本を使い、シナリオに基づいて演技を行います。

目的: チームワークや自己表現力を育成。

例: 短い劇を班ごとに準備し、発表会を実施する。

6. 演劇を通じたストーリーテリング

物語をみんなで作り上げ、舞台で表現するプロジェクト。

目的: 創造性と協調性を強化。

例: 「未来の社会」をテーマに、参加者が自由に物語を創作する。

7. コミュニティテーマ型演劇

地域社会や特定のテーマ(多文化理解、SDGsなど)に基づいた内容を扱う。

目的: 社会的意識を高める。

例: 「環境保護」をテーマに、子どもたちが劇を通じて問題を学ぶ。

これらの実践例は、それぞれ異なるスキルや感性を引き出し、個人およびチームの成長を促進する効果があります。どれか特定の活動に興味をもちましたか?